命吗I掀作革这一次真一样当A的不起工

作为一名长期跟踪科技发展的经济分析师,我不得不说ChatGPT的火爆程度确实前所未见。记得去年11月它刚上线时,我和同事们还把它当成一个有趣的新玩具。没想到短短半年后,它就跻身企业"影子IT"应用前十名——这可是指那些员工背着IT部门偷偷使用的软件啊!这种爆发式增长让我不禁思考:人工智能这次带来的工作自动化浪潮,究竟会如何重塑我们的就业市场?

历史总是惊人的相似

让我们先冷静一下。说实话,工作自动化这个话题一点都不新鲜。从19世纪的纺织机到20世纪的流水线,再到21世纪的RPA机器人,每一次技术革命都会引发类似的焦虑。我记得在大学讲授经济史时,最喜欢给学生展示1870-1930年美国职业结构变迁的数据——那些消失的马车夫和新兴的汽车修理工,完美诠释了什么叫"创造性破坏"。

有趣的是,每次技术变革发生时,当下的人总会觉得"这次不一样"。1800年谁能想到百年后会冒出铁路工人这个职业?1900年的人又怎能预见视频剪辑师这样的工种?这就是经济学家所说的"劳动合成谬误"——总以为社会需要完成的工作量是固定不变的。但历史告诉我们,效率提升释放的购买力,往往会催生新的需求和就业机会。

当自动化触及白领阶层

不过我必须承认,这次AI浪潮确实有些特殊。过去200年,自动化主要针对的是体力劳动——先是替代我们的双腿(交通工具),然后是双手(机械设备),现在终于开始挑战大脑了。这种递进让我想起伊利亚·列宾那幅著名的《伏尔加河上的纤夫》,画面远处若隐若现的蒸汽船,不正是技术替代人力的绝佳隐喻吗?

说到白领工作的自动化,有个历史案例特别耐人寻味。19世纪30年代,俄国文豪果戈里笔下那些可怜的小职员,整天的工作就是手工抄写文件。而到了80年代,一台打字机就能完成十倍的工作量。按理说文员岗位该消失了吧?可事实恰恰相反——企业开始雇佣更多文员来做更复杂的文书工作。这就是著名的"杰文斯悖论":效率提升不仅不会减少需求,反而会因为成本下降刺激出更多需求。

电子表格的启示

作为过来人,我对电子表格革命记忆犹新。1979年VisiCalc问世时,我的导师信誓旦旦地说会计行业要完蛋了。可四十年后呢?美国会计岗位不降反升。这让我想起电子表格之父Dan Bricklin讲的一个趣事:早期使用者常抱怨"我现在一小时就能干完一天的活,剩下的时间只能装忙"。听起来很美好是不是?但现实是,老板们很快就把工作效率的提升转化为更多的工作任务。

说到这里,不得不提那部经典电影《公寓》里的场景。杰克·莱蒙扮演的小职员使用着笨重的机电计算器,整个办公室就像个人肉Excel表格。当时谁能想到,短短几年后大型机就会让这些岗位显得如此原始?但关键问题是:计算机消灭了会计工作吗?IBM当年的广告语给出了答案——"相当于多雇佣150名工程师"。

ChatGPT会打破这个循环吗?

现在最大的争议在于:大语言模型是否会改变这个历史规律?支持"这次不一样"的观点主要有两个:

首先是速度问题。对比一下就明白了:个人电脑用了15年才达到1亿用户,ChatGPT只用了6个月。这种指数级增长确实可能让社会调整更加痛苦。

其次是通用性问题。过去的技术创新都是垂直领域的,而ChatGPT号称能回答任何问题。我认识的一位风投朋友就坚信,未来473个企业SaaS应用会浓缩成一个聊天框。但这种想法可能过于理想化了——就像Excel虽然号称通用,但不同行业对表格的使用方式天差地别。

我最担心的其实是"幻觉"问题。上周参加一个法律科技研讨会,有位律师分享的案例让我印象深刻:当他用ChatGPT查找判例时,得到的回复看起来非常专业,结果全是AI编造的!这就引出了核心问题:一个会"撒谎"的AI助手,到底能承担多少实际工作?

未来会怎样?

作为一名务实的经济学家,我的看法是:在没有真正通用人工智能(AGI)出现前,这很可能只是又一次自动化浪潮。企业软件的实施从来不是一蹴而就的——想想ERP系统的推广用了多少年?

当然,如果有人工智能真的能达到零错误率、完全替代人脑的程度,那确实会颠覆所有预测。但说实话,看着计算机科学家们在YouTube上争论AGI何时实现的视频,我只能说:专家们也莫衷一是。

所以我的建议是:与其担忧被AI取代,不如思考如何与AI协作。就像当年的打字员学会了使用Word,今天的我们也需要掌握提示词工程这样的新技能。毕竟历史告诉我们,技术革命消灭的是岗位,而不是工作本身。

(责任编辑:应用)

-

说实话,每次看到美联储的消息都让我想起一场精彩的宫斗剧。这不,库克突然说要开会,川普那边估计急得像热锅上的蚂蚁。马上就到九月议息会议了,要是降息的事儿黄了,这位老兄的脸色怕是比哭还难看。美联储的权力游戏说白了,川普就是想往美联储里塞自己人,好掌握更多话语权。但问题是鲍威尔现在坐得稳稳当当的,短期内这场较量川普根本占不到便宜。市场早就看透了这点,真要有大动作也得等到明年五月之后。最近我可是观察到很有...

...[详细]

说实话,每次看到美联储的消息都让我想起一场精彩的宫斗剧。这不,库克突然说要开会,川普那边估计急得像热锅上的蚂蚁。马上就到九月议息会议了,要是降息的事儿黄了,这位老兄的脸色怕是比哭还难看。美联储的权力游戏说白了,川普就是想往美联储里塞自己人,好掌握更多话语权。但问题是鲍威尔现在坐得稳稳当当的,短期内这场较量川普根本占不到便宜。市场早就看透了这点,真要有大动作也得等到明年五月之后。最近我可是观察到很有...

...[详细]

-

最近几年,DeFi可以说是区块链圈里最火爆的赛道了。想象一下,不需要银行,不需要交易所,动动手指就能完成借贷、交易这些传统金融才能做的事,这感觉简直不要太爽!但你知道吗?就在我们享受着DeFi带来的便利时,暗处正有一双双贪婪的眼睛在盯着我们的钱包。危险的数字游戏前几天看新闻,有个叫Angel Drainer的黑客组织特别嚣张,专门盯着DeFi项目下手。他们最爱玩的一招就是通过社会工程学攻击入侵项目...

...[详细]

最近几年,DeFi可以说是区块链圈里最火爆的赛道了。想象一下,不需要银行,不需要交易所,动动手指就能完成借贷、交易这些传统金融才能做的事,这感觉简直不要太爽!但你知道吗?就在我们享受着DeFi带来的便利时,暗处正有一双双贪婪的眼睛在盯着我们的钱包。危险的数字游戏前几天看新闻,有个叫Angel Drainer的黑客组织特别嚣张,专门盯着DeFi项目下手。他们最爱玩的一招就是通过社会工程学攻击入侵项目...

...[详细]

-

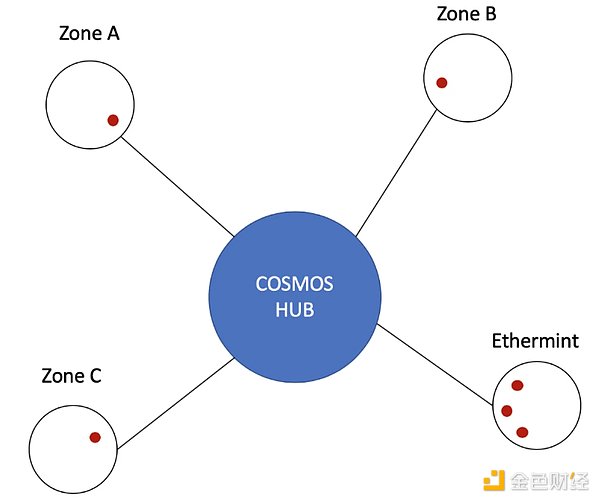

说实话,每次看到人们质疑"为什么要把加密元素塞进传统应用"时,我都忍不住想笑。就像20年前有人问"为什么要把互联网用在银行里"一样可笑。我们总是习惯性地质疑那些改变现状的创新,却常常忽略了它们带来的长期价值。区块链不只是数据库如果把区块链简单理解成一个开放的数据库,那就太小看它了。我更喜欢把它想象成一个超能力助手,不仅能记住你在不同应用里的所有行为,还能帮你把这些碎片化的信息串联起来。你的加密钱包...

...[详细]

说实话,每次看到人们质疑"为什么要把加密元素塞进传统应用"时,我都忍不住想笑。就像20年前有人问"为什么要把互联网用在银行里"一样可笑。我们总是习惯性地质疑那些改变现状的创新,却常常忽略了它们带来的长期价值。区块链不只是数据库如果把区块链简单理解成一个开放的数据库,那就太小看它了。我更喜欢把它想象成一个超能力助手,不仅能记住你在不同应用里的所有行为,还能帮你把这些碎片化的信息串联起来。你的加密钱包...

...[详细]

-

每年12月,台北都会迎来区块链圈的年度盛会。今年12月11-16日的台北区块链周(Taipei Blockchain Week)即将拉开帷幕,但我想特别跟大家分享一下一个可能被忽略的精彩活动。不仅仅是论坛和演讲说实话,参加过大大小小的区块链会议,我发现最难忘的反而不是那些正儿八经的演讲环节。真正有价值的人脉交流往往发生在会后的happy hour,在轻松的氛围中结识志同道合的朋友。REYIELD ...

...[详细]

每年12月,台北都会迎来区块链圈的年度盛会。今年12月11-16日的台北区块链周(Taipei Blockchain Week)即将拉开帷幕,但我想特别跟大家分享一下一个可能被忽略的精彩活动。不仅仅是论坛和演讲说实话,参加过大大小小的区块链会议,我发现最难忘的反而不是那些正儿八经的演讲环节。真正有价值的人脉交流往往发生在会后的happy hour,在轻松的氛围中结识志同道合的朋友。REYIELD ...

...[详细]

-

一位大学教授的Web3安全创业传奇:顾荣辉用数学思维重塑行业标准

最近在翻阅《福布斯》中文版时,我注意到一个令人印象深刻的故事——CertiK联合创始人顾荣辉的创业历程。说实话,在遍地都是创业神话的Web3领域,这位哥伦比亚大学教授的故事还是让我眼前一亮。数学天才的商业冒险顾荣辉的办公室墙上挂着CertiK的logo,那面盾牌中的"∀"符号总是能让他眼睛发亮。每当有新员工入职,他都会不厌其烦地解释:"这个数学符号代表'for all',意味着我们要用数学方法保护...

...[详细]

最近在翻阅《福布斯》中文版时,我注意到一个令人印象深刻的故事——CertiK联合创始人顾荣辉的创业历程。说实话,在遍地都是创业神话的Web3领域,这位哥伦比亚大学教授的故事还是让我眼前一亮。数学天才的商业冒险顾荣辉的办公室墙上挂着CertiK的logo,那面盾牌中的"∀"符号总是能让他眼睛发亮。每当有新员工入职,他都会不厌其烦地解释:"这个数学符号代表'for all',意味着我们要用数学方法保护...

...[详细]

-

说实话,作为一个在金融圈摸爬滚打多年的老手,我很少看到像Web3.0这样让人热血沸腾的变革。它就像20年前的互联网革命一样,正在重塑我们的经济版图。最近我一直在关注King Protocol这个项目,它完美诠释了Web3.0最打动我的地方——让普通人也能掌握自己的财富命运。这个时代最性感的三个词:去中心化、安全、隐私还记得去年我参加巴塞罗那区块链大会时,一位来自非洲的开发者说的话让我印象深刻:"在...

...[详细]

说实话,作为一个在金融圈摸爬滚打多年的老手,我很少看到像Web3.0这样让人热血沸腾的变革。它就像20年前的互联网革命一样,正在重塑我们的经济版图。最近我一直在关注King Protocol这个项目,它完美诠释了Web3.0最打动我的地方——让普通人也能掌握自己的财富命运。这个时代最性感的三个词:去中心化、安全、隐私还记得去年我参加巴塞罗那区块链大会时,一位来自非洲的开发者说的话让我印象深刻:"在...

...[详细]

-

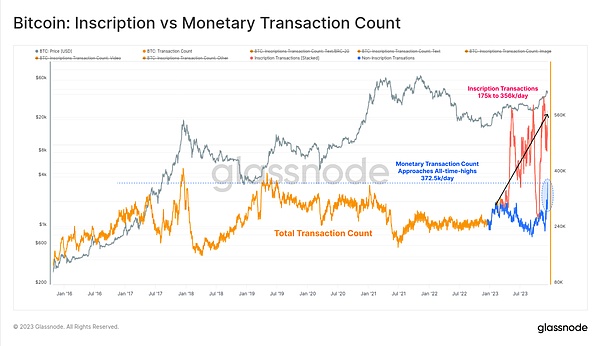

说实话,作为一名在区块链行业摸爬滚打多年的观察者,我不得不说比特币生态在过去这些年确实有点"躺平"的意味。每次看着以太坊那边热闹非凡的开发者社区和各种新奇的DApp层出不穷,再看看比特币这边冷清的开发氛围,心里总有种"恨铁不成钢"的感觉。为什么比特币生态一直起不来?这其实是个挺有意思的现象。比特币作为加密货币的开山鼻祖,却迟迟没能建立起繁荣的应用生态。究其原因,我觉得主要有三点:首先,比特币的技术...

...[详细]

说实话,作为一名在区块链行业摸爬滚打多年的观察者,我不得不说比特币生态在过去这些年确实有点"躺平"的意味。每次看着以太坊那边热闹非凡的开发者社区和各种新奇的DApp层出不穷,再看看比特币这边冷清的开发氛围,心里总有种"恨铁不成钢"的感觉。为什么比特币生态一直起不来?这其实是个挺有意思的现象。比特币作为加密货币的开山鼻祖,却迟迟没能建立起繁荣的应用生态。究其原因,我觉得主要有三点:首先,比特币的技术...

...[详细]

-

比特币新纪元:SuperBit DAO 2.0如何让加密社区实现真正共赢

在这个充满变革的数字货币时代,SuperBit正在书写一个全新的故事。作为一位长期观察加密领域发展的业内人士,我不得不说SuperBit 2.0的构想确实令人眼前一亮。它不再是一个冰冷的项目,而正在变成一个充满活力的社区生态系统。从参与者到共建者记得去年参加加密会议时,一位开发者抱怨道:"大多数项目都把我们当韭菜。"而SuperBit 2.0的突破就在于它真正把话语权交给社区。想象一下,你不仅是个...

...[详细]

在这个充满变革的数字货币时代,SuperBit正在书写一个全新的故事。作为一位长期观察加密领域发展的业内人士,我不得不说SuperBit 2.0的构想确实令人眼前一亮。它不再是一个冰冷的项目,而正在变成一个充满活力的社区生态系统。从参与者到共建者记得去年参加加密会议时,一位开发者抱怨道:"大多数项目都把我们当韭菜。"而SuperBit 2.0的突破就在于它真正把话语权交给社区。想象一下,你不仅是个...

...[详细]

-

说到ORBS币,这可不是什么来路不明的山寨币。作为一位在区块链行业摸爬滚打多年的老手,我必须说这个项目确实让我眼前一亮。这个以色列团队打造的ORBS网络,正悄悄地改写企业应用区块链的历史。记得去年参加一个区块链峰会时,就听到不少企业CTO在讨论ORBS网络的独特优势。ORBS币的真实价值ORBS币的本质更像是一个"企业级区块链的润滑剂"。它不仅用来支付网络费用,更是整个生态系统的命脉所在。我见过太...

...[详细]

说到ORBS币,这可不是什么来路不明的山寨币。作为一位在区块链行业摸爬滚打多年的老手,我必须说这个项目确实让我眼前一亮。这个以色列团队打造的ORBS网络,正悄悄地改写企业应用区块链的历史。记得去年参加一个区块链峰会时,就听到不少企业CTO在讨论ORBS网络的独特优势。ORBS币的真实价值ORBS币的本质更像是一个"企业级区块链的润滑剂"。它不仅用来支付网络费用,更是整个生态系统的命脉所在。我见过太...

...[详细]

-

12月的第一个周一,加密货币市场迎来了久违的狂欢。就在投资者们还在回味39,500美元的价位时,比特币突然发力,一举冲破40,000美元大关——这是自2022年5月以来我们第一次见到这个数字。作为一位经历过几轮牛熊转换的老玩家,看到这个场景真是感慨万千。说实话,今年比特币的表现确实令人眼前一亮。从年初的16,000美元起步,到现在的40,000美元,140%的涨幅已经让不少早期布局者赚得盆满钵满。...

...[详细]

12月的第一个周一,加密货币市场迎来了久违的狂欢。就在投资者们还在回味39,500美元的价位时,比特币突然发力,一举冲破40,000美元大关——这是自2022年5月以来我们第一次见到这个数字。作为一位经历过几轮牛熊转换的老玩家,看到这个场景真是感慨万千。说实话,今年比特币的表现确实令人眼前一亮。从年初的16,000美元起步,到现在的40,000美元,140%的涨幅已经让不少早期布局者赚得盆满钵满。...

...[详细]

9月12日比特币/以太坊走势深度解读:市场拐点将至?

9月12日比特币/以太坊走势深度解读:市场拐点将至? 网易区块链在数贸会大放异彩:创新科技点亮数字未来

网易区块链在数贸会大放异彩:创新科技点亮数字未来 加密市场狂欢:如何把握这轮牛市的节奏?

加密市场狂欢:如何把握这轮牛市的节奏? 当AIGC遇上实体经济:一场改变未来的思想碰撞

当AIGC遇上实体经济:一场改变未来的思想碰撞 DNT暴涨13.72%后,这波行情还能持续多久?

DNT暴涨13.72%后,这波行情还能持续多久?